- 初出:『天秤』(1968-1973)連載

- 単行本:1974

- 新装版:1990

- 文庫化(第一):1995(朝日文芸文庫)

- 文庫化(第二):2015.03月(中公文庫)

という経緯を持つ本を、読んだ。

▼足立巻一『やちまた』([1974]2015)書評本文

足立巻一は1913年(大正02)生まれ、1985年(昭和60)死没の作家・詩人・新聞記者である。第二次大戦中は教諭なども営んだが、日中戦争と太平洋戦争の合計二度、徴兵された。終戦直前の演習で黄色火薬の爆発を受け、腹部を中心として全身に重傷を負ってしまい、戦後も耳から膿汁が出るなどの後遺症に苦しんだという(『やちまた』下:126)。

『やちまた』の記述は、1930年代の日中戦争前夜、三重県の伊勢市にある皇學館の校舎から始まる。足立巻一は二浪した末に、神宮皇学館(現代の「皇學館大學」に該当する)に入学した、どちらかといえばやる気のない方の学生であった。

ところが、皇學館で授業を受けていたところ、「白江教授」(彼を始め、おそらく仮名である)の実施していた文法学概論に触発され、本居宣長の息子である本居春庭〔もとおり・はるにわ〕のことが気になって仕方なくなってしまった。著者いわく、「その盲目の語学者がわたしに巣くってしまった」(上:007)と述べるほどである。

彼の春庭への関心は、実のところ、「気になる」などという表現を遥かに超えた怖ろしい、宿命的なほどのものだった。友人が死のうと、恩師に先立たれようと、足立巻一は本居春庭とその周辺の在野研究を根本的に捨てることはなかった。初出であった『天秤』は商業誌ではなく同人雑誌にあたるもので、そこに発表し終えた頃には、ニクソン訪中やドルショックといった歴史的な事件をとっくに過ぎてしまっていた。つまり、1972年より後も彼は淡々とこの『やちまた』の執筆を続けたわけだ。彼が初稿を書き終えたのは1973年、単行本を出版したのは1974年であった。

では、彼が本居春庭について調べ始めたのはいつからだったか。御召艦・比叡が大阪湾の観艦式に登場した昭和11年、つまり1936年であると推定できる(上:019)。翌年には盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が始まるところまで、情勢は不安定になっていた。足立巻一はしたがって、1936年の大学の授業から、1974年までのおおよそ38年間、「春庭」研究に取り組み続けたことになる。

『やちまた』の記述は、その40年近くの紆余曲折が、まるで共同体の歴史を証しせんとするかのように、入り乱れて展開するという点で、奇妙である。単なる在野研究と片付けるには、あまりに詩的にすぎる。かといって、よく練りこまれた小説として見立てるにしても、近世国学研究の記述量が多すぎる。『やちまた』の少なからぬ記述は足立巻一自身の自伝的記憶の再現にも費やされているが、その記述さえも、足立自身よりはその友人や恩師のそれぞれが命を燃やし尽くす様に捧げられる。なにより本居親子の謎を追い求め探索する足立巻一の思考の軌跡そのものが、足立巻一自身の長過ぎた“もう一つの青春”そのものであるようにも読める。

38年間のどこを切っても、収まりが悪い。しかし、どれか一つに押し込めてしまうと、この書物を説明したことにもならない。『やちまた』はそのような意味において、「奇書」と呼ぶにふさわしい。

しかし、それでも読解の一助を提案しようと試みるならば、以下の3つに大別して、それぞれの記述の飛躍を繋いでみるとよいだろう。

- 【a. 国学-人物史】。本居宣長と本居春庭の関係を中心に、おおよそ18世紀後半から19世紀前半にかけてのさまざまな伝記的事実が断片的に語られる。しかし家族以外にも、本居宣長の門下や、幕末を超えた国学的伝統、さらには明治新政府が整備した国家神道の周辺言説をたどり、20世紀の柳田国男以降の「民俗学」についてまで議論が及ぶこともある。

- 【b. 国語-理論史】。厳密には国学のいちジャンルであるとも言えるが、仮に国学の側面を{文献学,言語学,思想史}の3ジャンルに大別できるとして、「日本語の言語学的側面」に関わる、実証言語学的とも言える成果を残したもの。本居宣長の「国学」はこの3種類のどれにもまたがる広範なものであるが、足立巻一は本居春庭の『詞の八衢』〔ことば の やちまた〕『詞の通路』〔ことば の かよいじ〕の二冊を、独創的な国語学(日本語学)の成果として取り上げる。その成果とは、「動詞の活用」についての帰納法的な体系の整理であり、この成果は戦後の国語学(学校で学ぶ古典文法)においてもほぼ修正されずに残っているほど正確な分析であったとされる。『やちまた』は、国学周辺の人物史とは別に、本居春庭を中心とした「理論史」的な記述でもある。

- 【c.個人-探索史】。この項目はさらに2種類に分かれる。{c1.足立自身による探索史 / c2. 足立巻一の出会った人物たちとの出会いの歴史}。c1,c2に共通するのは、足立とその周辺に取材する青春小説、自伝的エッセイとして読めるということである。しかしその青春の少なからぬ割合が、国学-人物史や国語-理論史の飽くなき探求に費やされている。

これらa,b,cは絡まり合い、解こうとすれば千切れてしまいかねない糸の塊のようになっている。しかし、「その時分のわたしにはこういう形式、方法でしか書けなかった」と当人があとがき(下:494)で述懐する通り、彼にとってはおそらく【国学-人物史】≒【国語-理論史】≒【個人-探索史】であり、足立自身によってはそれ以上分かちようのないものだったのだろう。

ある古物品について、「これは天明四年だ」(下:431)と足立が瞬時に断定するシーンがある。そこに至るまでの紆余曲折のドラマなしには、あの場面はドラマ足り得ない。巻末の年表や系譜図などを先取りして読むなどしつつ、なんとかその頁までは、一人でも多くの人に読んでいただきたい。評伝小説が同時に自伝小説でもなければならなかった“効果”がこの作品の煩雑さを超えてあるとすれば、その争点はあのシーンの解釈に関わるものになることだろう。

▼余談1

これまた仮名だろうが、「(東洋史の)小松原教授」にまつわる記述が、戦前・戦中の「中道リベラリスト」に属する知識階級を端的に表していて面白い。実在さえ微妙に定かではないが、黒い和服の似合う美人の妻(※著者により実際に生涯出会った中で最も美人な人物と評される(下:209))と同居し、1936年時点の神宮皇学館においてマルクス主義にも皇道主義にも属さず、エスペラント語*1 という人口国際言語で書かれたエロシェンコの詩集が書棚に陳列されている……というのは、あまりに典型的な嵌まり方をしており、興味深い。もっとも、奥方の描写を含め、やや創作の疑念も拭えないため、真に受けるべきかどうかは悩ましいところである。

▼余談2

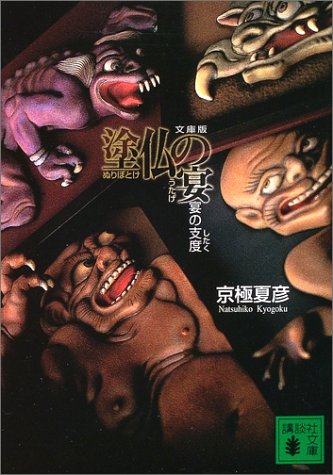

なお、私個人としては、彼の探究心は一種のホラー小説の主人公のような行動パターンとして読み解くことも可能だと思いながら読んでいた。これはマイナーな読み方に属するだろうが、1930年代開始という舞台設定も含めて、以下の会話型RPGの書籍を強く想起させられた。